|

|

| | | | | | | | | | |

SEJOUR

à

CAUTERETS

5 au 12 juillet 2025 |

|

|

| CAUTERETS Ici et Ici |

|

Hébergement à Cauterets Ici

Hébergement très bien placé, 2 places de parking sécurisés. 4 chambres. Très bien équipé. |

| EQUIPEMENTS POUR LE SEJOUR : |

Sac

à dos 40 litres (idéal), bâtons, chaussures de montagne (surtout pour

aller à la brèche de Roland car rochers, petit névé possible, ruisseaux

à traverser...). Pour les autres randonnées chaussure de rando plaine

Equipement

chaud (type polaire), poncho ou Kway... gourde, gobelet, set pour

picnic, casquetteet crême solaire, là haut ça tape ! ! ....

Sac à viande pour le refuge - crampons pour les passages en névés |

Parking au Pont d'Espagne : 8 euros

Pour se garer à la Raillère les parkings sont désormais payant (parcmètres) |

| | | | | | | | |

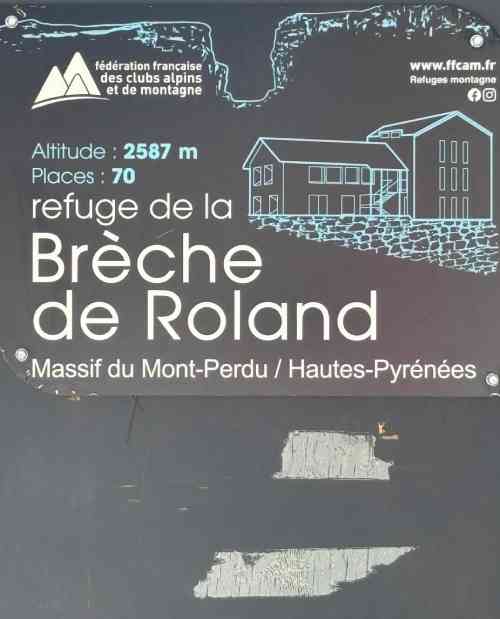

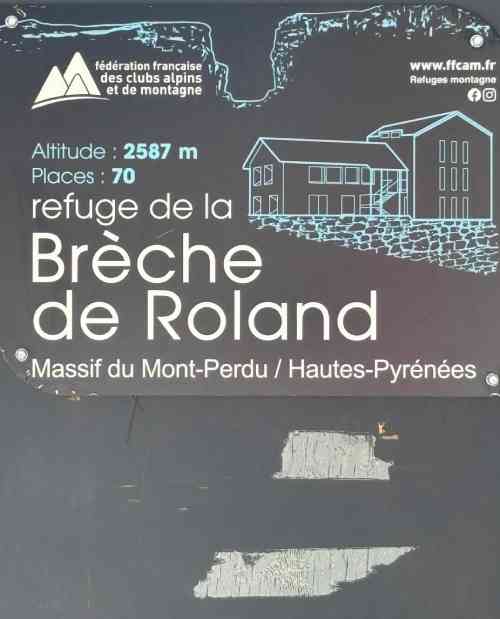

| AU REFUGE DES SARRADETS Ici |

Refuge des Sarradets : 1/2 pension soit 62,50 euros / personne.

Le picnique est à 15 euros.

ATTENTION Le refuge n'accepte que les chèques et espèces |

| | | | | | | | | | |

| LES RANDONNEES AUTOUR DE CAUTERETS Ici |

| La Fruitière -> Lac / Refuge d'Estom |

| Pont d'Espagne -> Refuge Wallon |

| Le Cabaliros | | | | | | | | |

| Le plateau du Lisey | | | | | | | | |

| Le chemin des cascades | | | | | | | | |

| Les balcons de Cauterets | | | | | | | | |

| Le Lac / refuge Ilhéou depuis le Cambasque | | | | | | | | |

| Le refuge des oulettes de Gauge | | | | | | | | |

| Etc... | | | | | | | | |

|

| | | | | | | | | | |

| PROGRAMME DU SEJOUR |

| 5 juillet : |

Covoiturage Bordeaux Cauterets : Prise en charge des logements - tour de la ville

Après

midi, petite randonnée depuis Cauterets -> La Raillère -> et

retour par le chemin des pères (2 heures) |

|

| | | | | | | | | | |

| 6 juillet : |

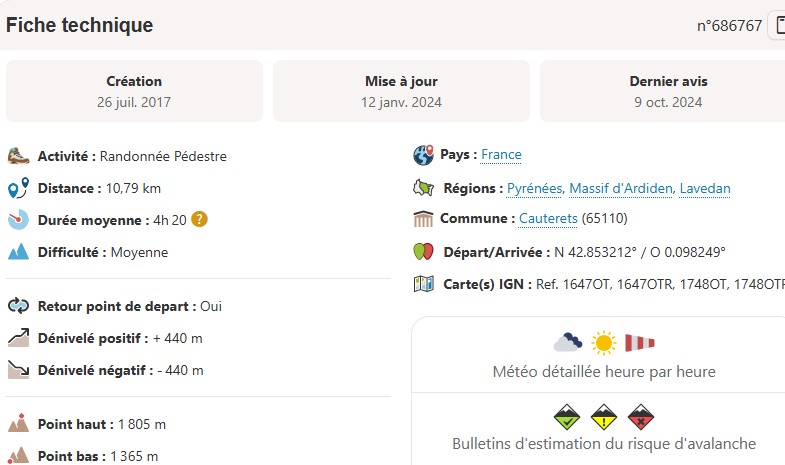

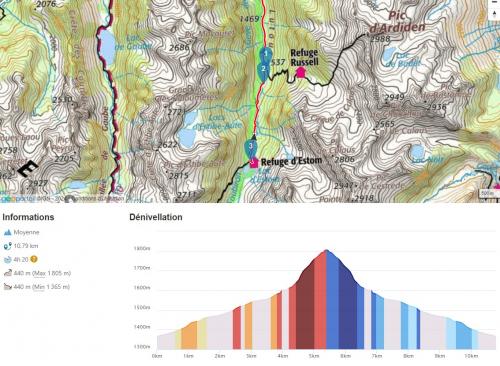

| Randonnée au Lac d'Estom |

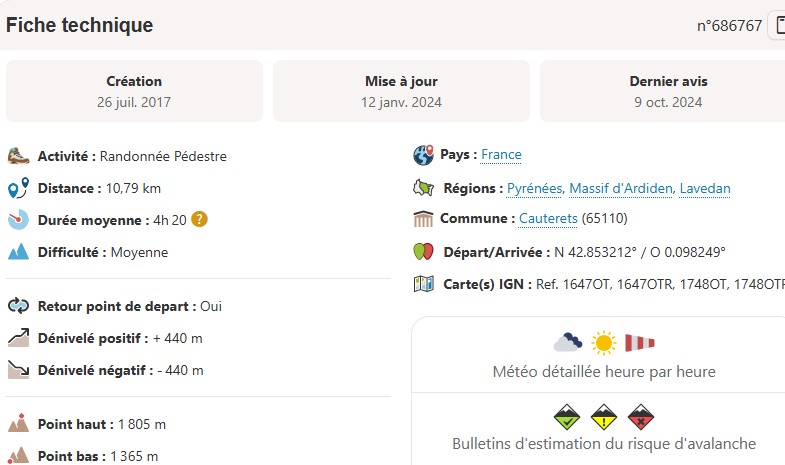

Randonnée depuis la Fruitière au refuge et lac d'Estom Ici

Rando Ici

Randonnée de la journée sans difficulté, très agréable le long du torrent

Départ de la fruitière à 9h00. Picnic sortie du sac au lac. Baignade possible (mais c'est un lac... eau froide ! ! )

Possibilité de boire un café, voire bière... |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

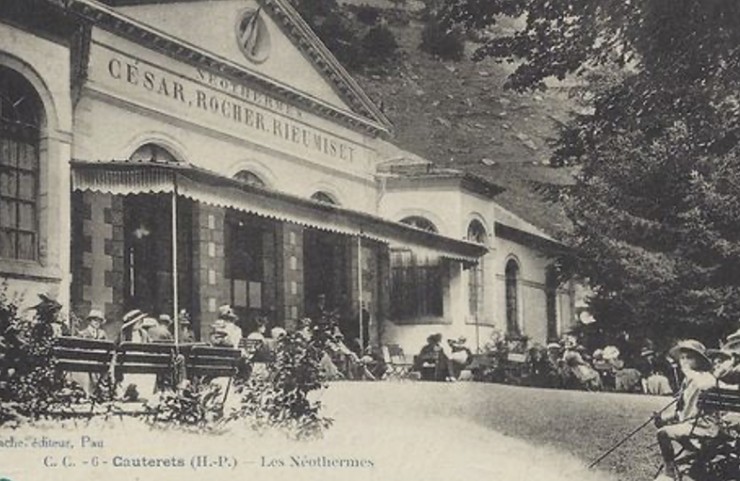

| Petite pause en fin de randonnée à la Raillère Ici |

| Faisant

partie du groupe sud, la source de la Raillère est découverte vers 1630

par des bergers venant faire paître leur bétail à proximité du gave. Elle

doit son nom à son environnement extrêmement rocailleux. Rapidement,

sont aménagées sur le site cinq ou six cabanes équipées chacune de deux

baignoires en bois. Les installations sont décrites par le docteur

Jean-François de Borie dans son ouvrage sur les eaux de Cauterets paru

en 1714, puis Théophile de Bordeu en

fait l'éloge dans ses travaux sur les sources pyrénéennes en 1746 où il

préconise la construction d'un hospice. Face au développement du site,

l'intendant d'Etigny commande l'aménagement d'une route reliant le

bourg de Cauterets à la Raillère en 1755, laquelle sera prolongée jusqu'au bain du Bois en 1809 et prendra le nom de Cours de la Reine. Cette

initiative contribue à l'essor du site thermal qui reçoit d'illustres

personnalités mais demeure pourtant vétuste puisqu'il ne comprend à

l'époque que quelques baraques en bois et un bâtiment en pierres nommé

Bain Richelieu. Au regard de son ""misérable état"", un bâtiment

modeste y est d'ailleurs reconstruit à la fin du 18e siècle à

l'initiative du duc de Choiseul, qui avait apprécié y prendre les eaux.

Les bains de la Raillère acquièrent davantage de notoriété encore sous l'influence

du docteur Raymond Castetbert qui, dans son traité sur les eaux

cauterésienne en 1762, évoque les vertus de leurs eaux mais aussi leur

facilité d'accès grâce à la nouvelle route.£Au début du 19e siècle, le

site se compose du bâtiment en pierres et de deux cabanes équipées de

trois baignoires chacune, dont l'une est détruite par un incendie en

1806 et reconstruite provisoirement à la demande du préfet Chazal. Dès

1810 puis à compter de 1816 sur l'impulsion du préfet Milon de Mesne,

plusieurs projets élaborés par divers architectes et ingénieurs (Siret,

Guillot, Rouant, Moisset) sont soumis au Conseil des Bâtiments civils

afin de concevoir un édifice à la hauteur de sa renommée et de l'afflux

de baigneurs. C'est finalement celui de l'ingénieur Siret qui est

validé par l'institution en 1816 et sera exécuté entre 1817 et 1828. Ce

projet consiste en la construction de deux ailes de part et d'autre du

bain Richelieu, démoli plus tard, tandis que l'exécution des travaux et

la concession de l'établissement sont confiés par adjudication à Louis

Pêche puis Pierre François Darripe. Ce bâtiment, ""monument thermal

moderne"" avec son vestibule de marbre et ses installations médicales

innovantes, devient alors le principal établissement de bains de

Cauterets tout au long du 19e siècle. Même les chevaux du Haras de

Tarbes y sont accueillis pour les soins vétérinaires. Entre 1856 et

1863, il subit d'autres travaux sous la direction de l'ingénieur Jules

François et de l'architecte Balagnas et se voit doter de quarante

sièges de baignoire en marbre fournis par l'entreprise Géruzet de

Bagnères-de-Bigorre. En raison d'un

désastreux éboulement survenu en 1884, l'établissement est reconstruit

entre 1887 et 1888 d'après les plans de Jules Gavillon, directeur de la

Société des eaux de Cauterets. C'est de ce chantier que date la

charpente métallique, témoignant du progrès de l'architecture et de

l'ingénierie au tournant du 19e siècle. De part et d'autre du vaste

vestibule abritant une fontaine buvette monumentale, se déploie les

espaces de gargarismes pouvant accueillir jusqu'à 200 malades. Au nord,

est édifiée en 1888 une annexe destinée à recevoir les eaux de la

source du Bois. Le succès de l'établissement, toujours aussi fréquenté,

justifie la création de la ligne de chemin de fer entre le bourg et la

Raillère avec la construction d'une gare spécifique à quelques mètres. L'édifice

fait l'objet de remaniements en 1937 sous la direction des architectes

Jules et Fernand Noutary, avec notamment l'annexe sud. A l'époque, le

complexe se compose des Bains de la Raillère (pavillon central), du Pré

Nouveau (aile nord) et de la Vieille Raillère (aile sud). Malgré son

succès et son entretien régulier, l'établissement doit cesser son

activité dans les années 1980 en raison du risque d'éboulement.

Propriété de la commission syndicale de la vallée de Saint-Savin depuis

le 17e siècle, il est vendu en 2019 à un privé projetant d'y installer

un centre d'art. |

| L'ancienne gare de la Raillère Ici | | | | | | | | |

|

La

ligne ferroviaire entre Cauterets et les thermes de la Raillère, mise

en service le 2 août 1897, s’inscrit dans une réflexion plus générale

sur les infrastructures d’accès à ce site menée depuis 1883 Construite

à l'intiative de la Société Lombard-Gérin puis exploitée par la

Compagnie des Chemins de Fer à Traction Electrique de Pierrefitte,

Cauterets et Luz-Saint-Sauveur, et visant à la suppression des omnibus,

cette section a pour unique objectif de conduire les baigneurs depuis

la gare des Œufs du bourg de Cauterets jusqu’aux établissements de

bains situés en amont sur le chemin du Pont de’Espagne, dont le plus

important était celui de la Raillère. Un rapport dressé par l’ingénieur

en chef De Thélin en 1901 précise que cette ligne était exclusivement

destinée aux voyageurs sans bagage et que sa recette atteignait 40.000

francs par an |

| Construite

à peu près au même moment que la gare en bois de Cauterets, la gare de

La Raillère est vraisemblablement projetée par les mêmes ingénieurs

locaux, Pierre Médebielle, ingénieur des Arts et Manufactures, et

Ferrier, ingénieur au service de la Société Lombard-Gérin puis

de la Compagnie des Chemins de Fer à Traction Electrique de

Pierrefitte, Cauterets et Luz-Saint-Sauveur. Sa construction implique

la création du réseau ferré, et donc, d'aménagements spécifiques comme

des ouvrages d’'art (pont, tunnels) et murs de soutènement au cœur des

reliefs escarpés cauterésiens. Quoique fort appréciée par les

curistes pour son cadre pittoresque, avec ses vues imprenables sur les

gaves, les cascades et les sommets environnants, la ligne ferroviaire

est fermée en 1970. Cette gare demeure un témoignage du succès du

thermalisme d’avant-guerre. |

7 juillet - 8 juillet :

|

| Visite de Luz Saint Sauveur |

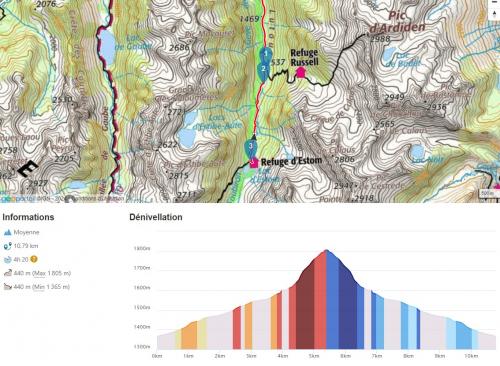

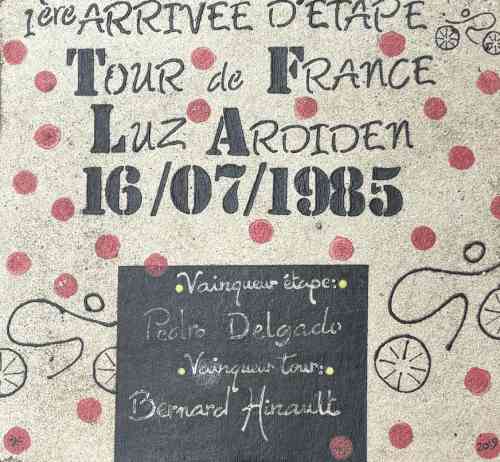

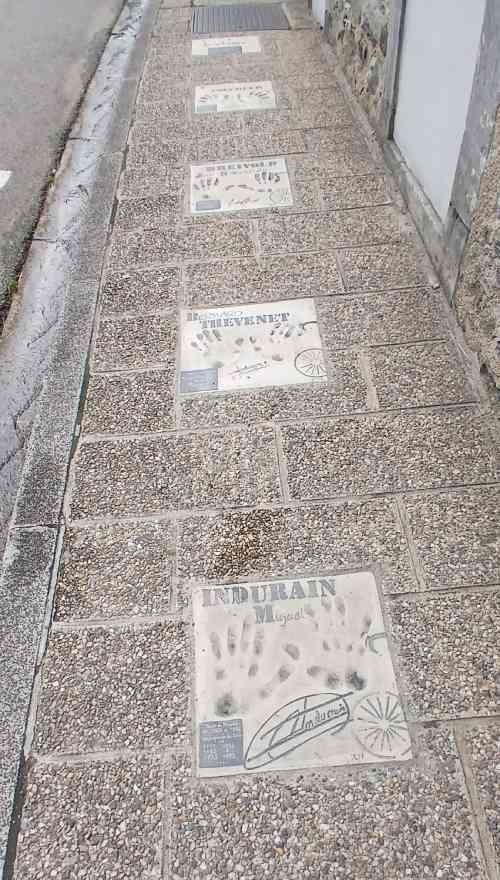

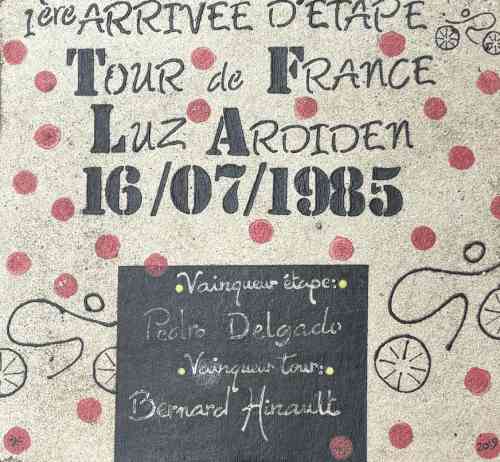

| Luz Saint Sauveur Ici est connu pour sa station de ski de Luz Ardiden Ici. Mais aussi pour le passage du Tour de France vers le Tourmalet Ici |

Parmi des coureurs les plus connus et les autres moins connus ayant marqué de leurs empreintes le troittoir de Luz Saint Sauveur |

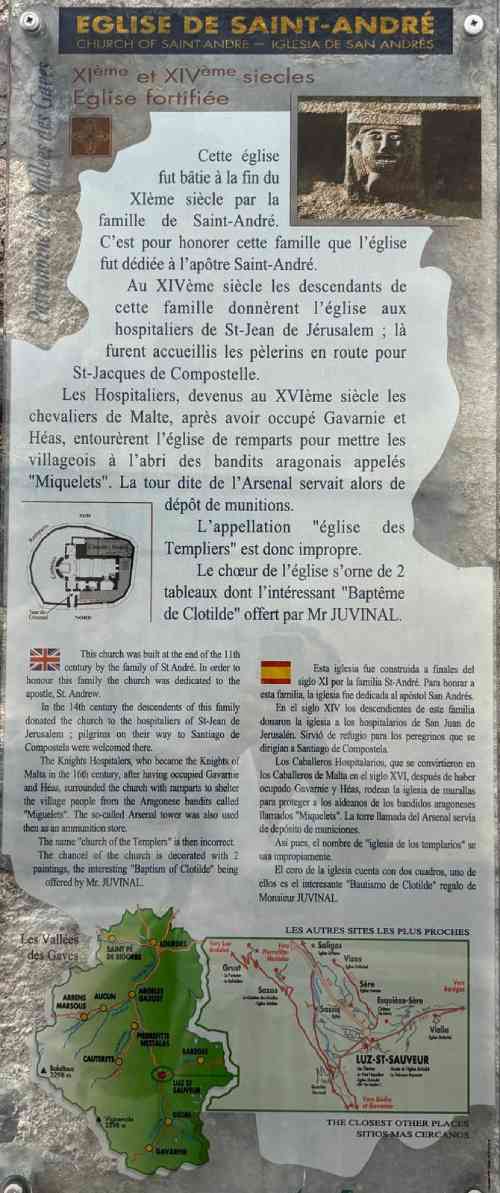

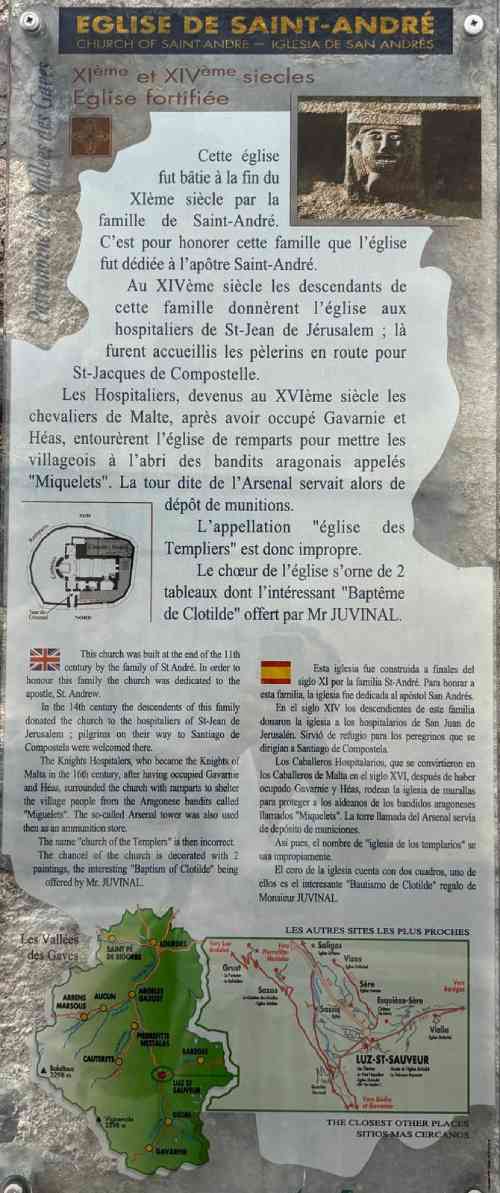

| L'église fortifiée dite des templiers Ici et Ici et Ici | | | | | | | | |

| De son véritable nom église Saint-André, elle est un des édifices religieux du XIIème siècle en parfait état de conservation. Fortifiée par les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem au XIVème siècle - et non par les Templiers

- pour se protéger des troupes de brigands lors de périodes

d’insécurité, elle fut ensuite occupée par l’ordre de Malte au XVIIIème

siècle. Cette église reprend des éléments d’architecture d’une

forteresse du Moyen Âge avec la trace d’un pont-levis, de créneaux, de

meurtrières, de deux tours dont une nommée Arsenal et une deuxième qui

servait de donjon (aujourd’hui dotée d’une horloge). Une voûte

remarquable représentant le Christ et quatre évangélistes orne

l’entrée. |

| Dans

l’enceinte des remparts, des tombes attestent de la présence d’un

ancien cimetière. Au niveau du choeur, la voûte dorée montrant

Saint-André auprès de Jésus, le maître-autel et le tabernacle baroques

du XVIIIème siècle, illuminent en toute harmonie les volumes intérieurs

du monument. La Chapelle N.D. de la Pitié, construite au XVIIème siècle

en ex-voto dédiée à la Vierge Marie suite à la terrible peste de 1650,

abrite aujourd’hui le musée du Trésor, lieu d’exposition d’objets d’art

sacré dont les plus anciens datent du XIIIème siècle. Victor Hugo

dessina cette église singulière depuis la fenêtre de sa chambre lors de

son séjour à Luz en 1843

|

|

- Le tympan roman sculpté de la façade nord.

Éléments remarquables - La voûte peinte du XVIe siècle représentant le Christ entouré des quatre évangélistes (tétramorphe).

- Le maître-autel baroque du XVIIIe siècle.

- Le Musée du trésor, dans la chapelle Notre-Dame-de-la-Pitié, exposant des objets d'art sacré.

- Un orgue construit en 2011 par la manufacture Koenig qui a la particularité d'être placé à droite du Maître Autel

|

|

|

La voûte peinte du XVIe siècle représentant le Christ entouré des quatre évangélistes (tétramorphe) |

| | | | | | | | | | |

| Le Château Sainte Marie Esterre Ici et Ici | | | | | | | | |

Au XIVe siècle, il fut occupé par les Anglais qui en prirent possession jusqu'en 1404, date à laquelle Jean II de Bourbon, comte de Clermont,

aidé par les habitants de la vallée commandés par Aougé de Coufitte,

les chassa et mit fin à l'occupation anglaise de la vallée. Le

château fut ensuite progressivement abandonné. Devant le château se

trouvait autrefois une chapelle nommée prieuré de Sainte-Marie. Vers

1800, la chapelle du château était en ruine et fut détruite. Ses

vestiges sont inscrits sur la liste des monuments historiques en 1930 |

|

|

| | | | | | | | | | |

| Visite de Saint Savin |

Saint Savin Ici est une petite commune au dessus d'Argelès Gazost Ici

|

| Saint-Savin, c’est d’abord son abbatiale avec ses médaillons peints au plafond, son orgue et sa chapelle |

Le Bourg du village et son abbatiale |

|

L'ancienne Abbatiale de Saint Savin Ici

Nous avons eu la chance de rencontrer le diacre qui nous a commenté l'histoire de cette abbatiale. |

Fondée

au Xe siècle, cette abbaye bénédictine très influente jusqu’à la

Révolution française, possédait une grande partie de la vallée

d’Argelès-Gazost qu’elle domine.

Aujourd’hui,

demeurent l’imposante abbatiale et la salle capitulaire. A découvrir

dans l’Abbatiale : maître-autel actuel (sarcophage de Saint Savin,

fondateur de l’Abbaye), tympan caractéristique, bénitiers romans,

Christ en croix du XIVe siècle, tableaux peints sur bois (XVe s.)

relatant la vie de Saint Savin et un des plus anciens orgues de France

(1557).

La salle capitulaire (XIIe s.) est un musée d’art sacré contenant des pièces rares |

|

|

| | | | | | | | |

| L'orgue de l'abbatiale Ici

C’est dans ce cadre prestigieux et grandiose qu’est conservé un des plus anciens orgues de France. C’est

sans doute sous l’administration de l’Abbé François de Foix Candale

qu’il fut construit. Une inscription peinte au-dessus du clavier

indique en effet que, et orgue a été

élevé en l’honneur de toute la cour céleste, en l’an 1557 (Hoc organu

factu fuit ad honor[em] totius cursae celestis an[no] 1557)

|

Une particularité :

Les 3 têtes s'articulent au rythme de l'orgue |

| Le tabernacle

Le ciboire est renfermé dans un cristal de roche et est accessible par une petite porte située à l'arrière du cristal de roche

|

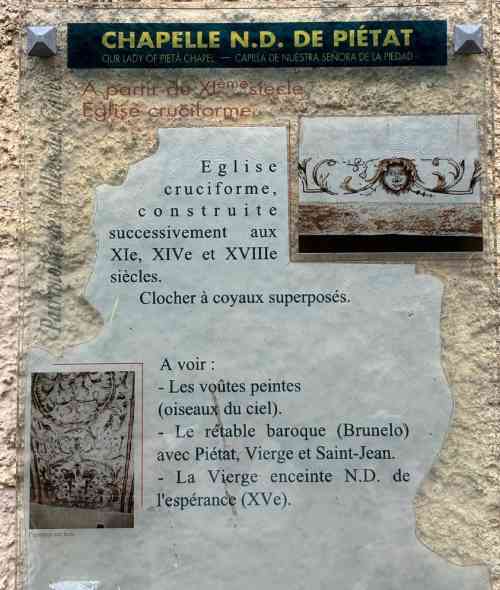

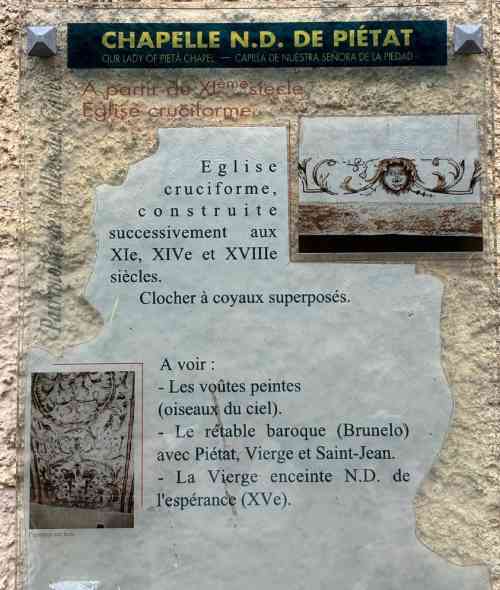

Chapelle Notre Dame de Pietat Ici

| | | | | | | | |

| Située à 800m environ de l'abbatiale, cette

chapelle est construite à l'écart du village. Très peu de

renseignements subsistent sur son origine. Une confrérie de Notre Dame

de Piétat y est attestée à partir de 1493. C'est surtout au XVIIIème

siècle qu'elle va s'agrandir et s'embellir. De cette époque datent le

retable et la belle voûte en bois dite "aux oiseaux". A noter qu'une

partie de la chapelle remonterait à l'époque romane et qu'un vestige de

peinture murale est visible sur le mur de la nef |

|

|

|

|

| | | | | | | | | | |

| 9

juillet - 10 juillet

| | | | | | | | |

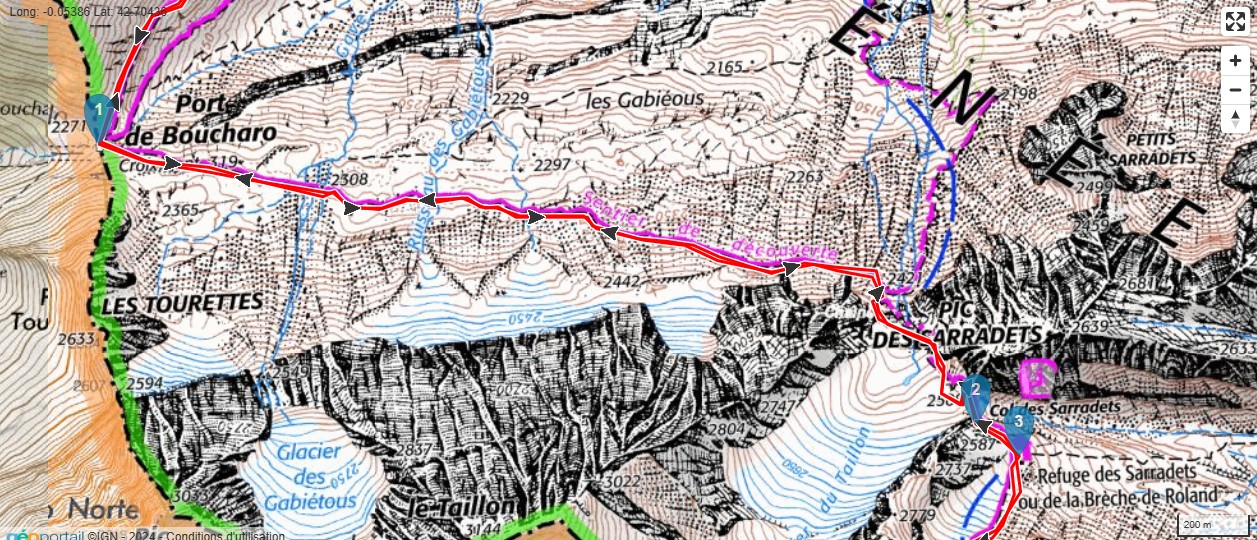

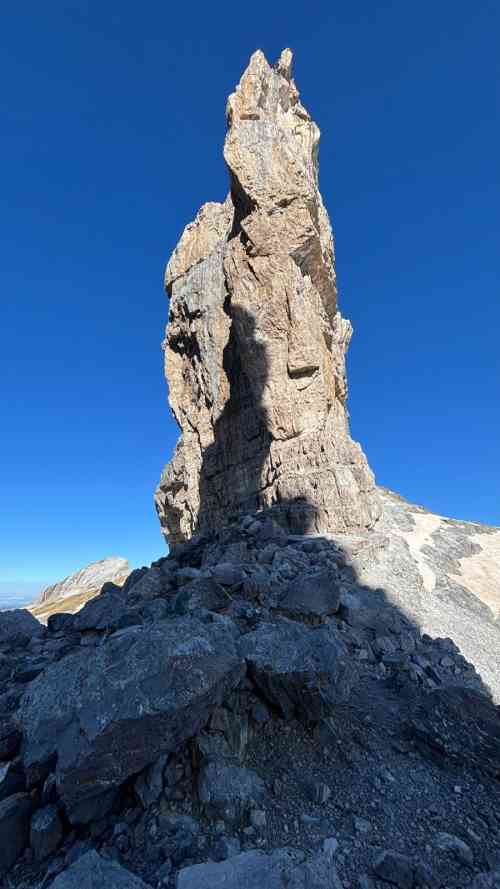

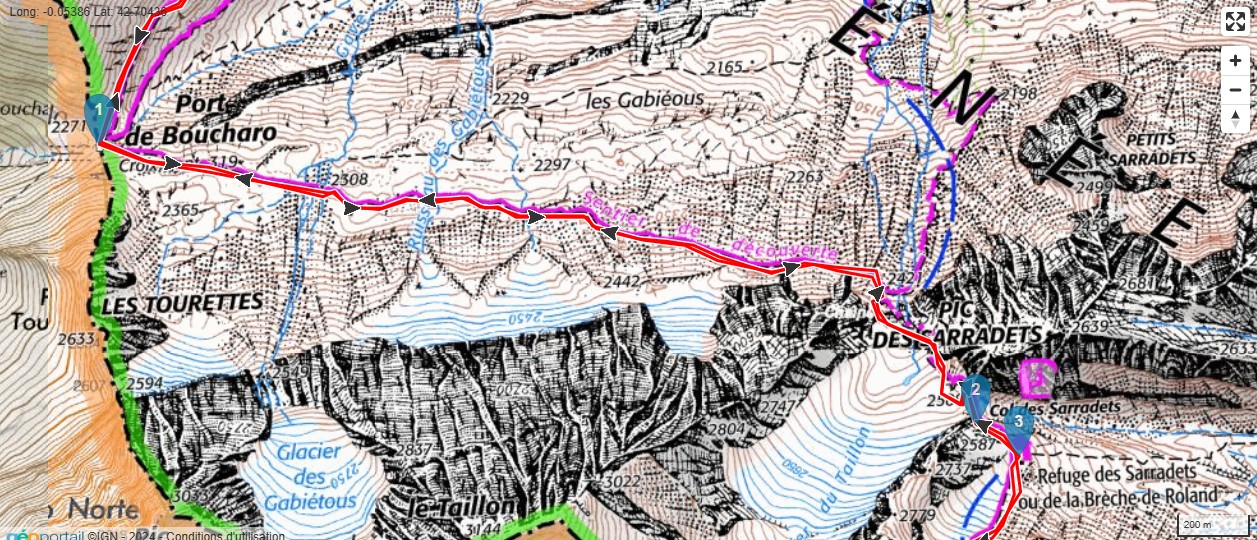

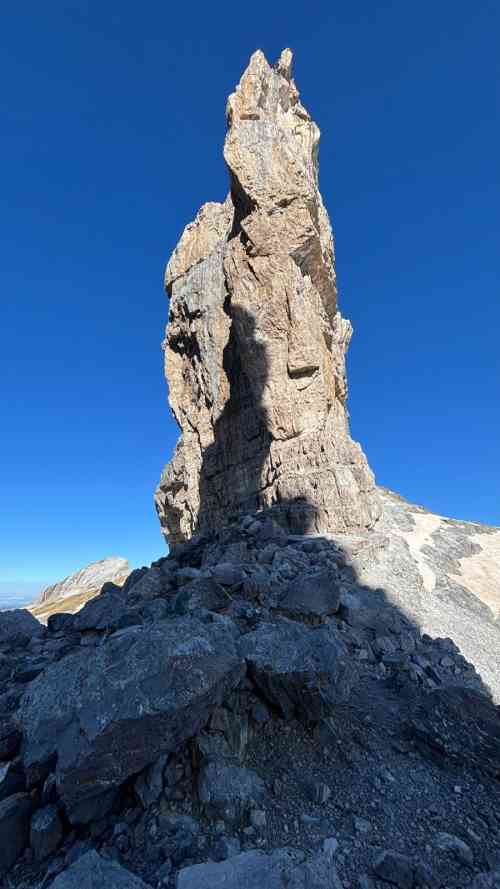

| La brèche de Roland Ici |

Départ Cauterets 9h00

Cauterets -> parking du col de Tentes (Boucharo) 60 km depuis Cauterets.

Col de Tentes -> Refuge des Sarradets (arriver avant 18h00) 5 - 6 heures

Couchage

au refuge des Sarradets ou de la Brèche de Roland 1/2 pension +

picnique à payer sur place soit 77,5 euros.

(Pas de carte de crédit /

chèque ou espèces)

Prévoir sac à viande

Le lendemain matin montée à la brèche de Roland. Il peut y avoir un névé à traverser. Prévoir les crampons

Picnique à la brèche de Roland

Retour à Cauterets ce sera une longue journée

Il faut se garer au col des Tentes |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| | | | | | | | |

| 11 juillet : | | | | | | | | |

| Randonnée dans la vallée du Marcadau |

| Se garer au pont d'Espagne (parking payant 8 euros pour la journée) |

| Les cascades du Pont d'Espagne Ici |

|

| La vallée du Marcadau vers le refuge du Marcadau ou refuge Wallon Ici |

|

|

|

|

| | | | | | | | |

| 12 juillet : | | | | | | | | |

| Retour Bordeaux | | | | | | | | |

|

|